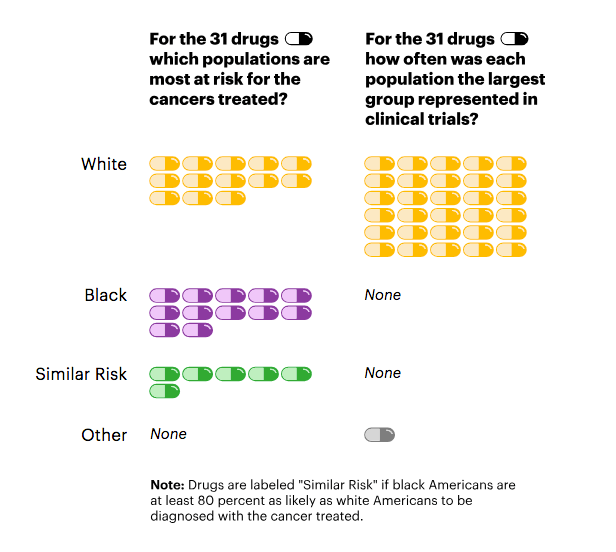

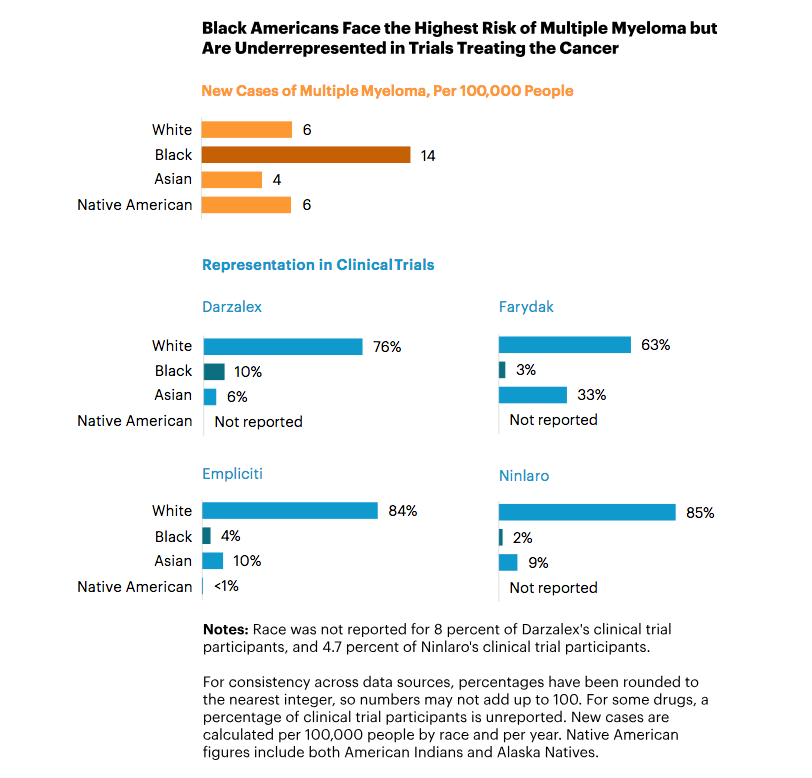

对于多发性骨髓瘤来说,它是一种很有前途的新药,是最野蛮的血癌之一。被称为Ninlaro,它可以作为一种药丸,避免患者痛苦的注射或繁琐的静脉注射治疗。在由制造商武田制药公司赞助的视频中,一名患者甚至称赞Ninlaro为“我的救星”。美国食品和药物管理局在2015年批准了这项研究,因为临床试验中的患者平均六个月没有癌症扩散。然而,那次审判有一个重大缺点:种族构成。在美国被诊断患有多发性骨髓瘤的人中有五分之一是黑人,非洲裔美国人被诊断患有血癌的可能性是美国白人的两倍多。然而,在试验的722名参与者中,只有13%或1.8%是黑人。 Ninlaro测试中黑人患者的稀缺性未能解决该药物是否对他们同样有效的重要问题。 FDA科学家在2017年期刊文章中写道 ,“多发性骨髓瘤如何影响黑人患者,他们经历的症状以及他们对药物的反应如何”可能存在“有意义的差异”。 Ninlaro研究中的种族差异并不罕见。反映出FDA不愿迫使制药商招募更多的少数民族患者,以及大多数制造商未能自愿这样做,非洲裔美国人的代表性不足在癌症药物的临床试验中普遍存在,即使癌症的类型不成比例地影响他们。的ProPublica分析数据最近被美国FDA公布发现,在2015年以来批准的31种抗癌药物的临床试验24,患者只有不到5%是黑人。非洲裔美国人占美国人口的13.4%。  资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption]因此,患有其他治疗选择的绝症黑人患者无法及早获得可延长其寿命或改善其生活质量的实验性药物。虽然未经批准的治疗也有挫折或副作用的风险,但新的抗癌药物已经大大改变了一些患者的治疗效果。最近批准的肺癌治疗是“革命性的”,加州大学戴维斯分校综合癌症中心研究副主任Karen Kelly博士说。凯利说,即使在旨在确保药物安全的临床试验的第一阶段,20%的癌症患者现在看到他们的肿瘤缩小或消失,高于20世纪90年代初的5%。马里兰肿瘤血液学研究负责人Kashif Ali博士花了7年的时间招募患者,每年进行约30次癌症和血液病试验。他说,他经常看到包括非洲裔美国人在内的少数民族由于财务障碍,后勤挑战以及由于受到医学实验受害的历史而对医学界持续不信任而错过了审判。 “他们可能会失去延长生命的机会,因为这是他们不再拥有的另一种选择,”阿里说。 “特别是当患者处于癌症的晚期阶段时,治疗就像踏脚石:当一个人停止工作时,你会继续前进。”没有参加试验可能意味着“你已经失去了预期寿命,”他说。去年因多发性骨髓瘤复发而72岁的退休商业分析师帕特康利从未参加过临床试验。她几次感兴趣并且不符合标准。现在她有资格获得一个,但担心从佐治亚州的费耶特维尔,亚特兰大试验场的所在地,以及医疗测试的自付费用的常规一小时旅行的负担。 “他们想要一个新的活检和Lordy,活检并不便宜,”她说。尽管如此,两种药物治疗方案还没有阻止她的癌症,她希望从她的疾病中得到一些积极的东西。 “如果他们没有非洲裔美国人来测试它,他们怎么会知道它会起作用?”她问道。 “如果它对我没有帮助,它会帮助我的孩子,它会帮助其他人。”ProPublica联系的制药公司都表示,临床试验的多样性对于确保药物满足患者的需求非常重要。生物技术创新组织行业组织主席约翰马拉加诺说,这个问题“在临床研究讨论中没有提升到足够高的水平”。但他补充说,登记少数群体是一项挑战,往往是出于制造商无法控制的原因,并且需要“公私合作伙伴关系,与FDA和NIH [国立卫生研究院]合作。”黑人参与试验达到10% 31种抗癌药物中只有两种:多发性骨髓瘤药物Darzalex,其数字恰好为10%,而Yondelis则治疗两种类型的软组织癌症。在Yondelis试验中,12%的患者是黑人,在ProPublica研究中占比最高。这两种药物都是强生公司制造的,该公司称其拥有一个关于试验多样性的内部工作组。该工作组对现场领导者进行多种招募的最佳实践培训,并寻求少数族裔医生帮助进行试验,因为有些患者更愿意接受自己种族医生的治疗。不参加临床试验只是非洲裔美国人在保健质量方面追踪美国白人的众多方式之一。从诊断到死亡,他们往往经历低劣的护理和更糟糕的结果。因为一些美国黑人无力承担“平价医疗法”规定的健康保险,所以他们的保险范围不如非西班牙裔白人美国人。非洲裔美国人死于心脏病的可能性比美国白人高出30% 。黑人母亲在怀孕或分娩时死亡的白人母亲的可能性是白人母亲的三到四倍,黑人儿童被诊断出患有自闭症的时间晚于白人儿童。虽然非洲裔美国人的稀缺性在ProPublica的分析中脱颖而出,但其他少数群体的参与似乎也存在差距。亚洲人在一些国家的试验中有很好的代表性,但他们只占1.7%的药物患者,其中至少70%的试验是在美国进行的。相比之下,约有6%的美国人口认为是亚洲人。几乎三分之二的试验没有报告任何美洲原住民或阿拉斯加原住民,他们共占美国人口的2%左右。 ProPublica的分析排除了西班牙裔美国人,因为美国食品和药物管理局的报告直到2017年才有单独的类别,并且不区分白人和非白人西班牙裔。种族与毒品发展的关系充满了争议。种族主要被视为一种社会概念,而不是可测量的生物学特征的产物。然而越来越多的证据表明,无论是出于环境还是遗传原因,药物可能对不同人群产生不同的影响。 2014年,夏威夷州起诉百时美施贵宝公司和血液稀释剂Plavix的制造商赛诺菲,指责他们欺骗性营销,因为未能透露这种药物对某些东亚或太平洋岛民血统的患者效果较差。制药商否认有关不当行为的指控,并认为遗传特性尚未证实影响Plavix的运作情况。案件正在审理中。与此同时,美国食品和药物管理局已向该标签发出警告,称中国患者更有可能出现使该药无效的基因变异。在加州,旧金山大学的研究人员发现,一种常用的治疗哮喘的药物,沙丁胺醇, 不工作,以及非洲裔和波多黎各的孩子因为它为欧洲或美国的墨西哥儿童。在波士顿麻省总医院的社区准入,招募和参与研究中心的创始主任乔纳森杰克逊博士说,药物试验中少数群体的代表性不足意味着“我们没有做好科学研究”。 “如果我们没有做好科学研究并将这些药物公之于众,那么我们充其量只是低效率,最坏的情况是不负责任。”

资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption]因此,患有其他治疗选择的绝症黑人患者无法及早获得可延长其寿命或改善其生活质量的实验性药物。虽然未经批准的治疗也有挫折或副作用的风险,但新的抗癌药物已经大大改变了一些患者的治疗效果。最近批准的肺癌治疗是“革命性的”,加州大学戴维斯分校综合癌症中心研究副主任Karen Kelly博士说。凯利说,即使在旨在确保药物安全的临床试验的第一阶段,20%的癌症患者现在看到他们的肿瘤缩小或消失,高于20世纪90年代初的5%。马里兰肿瘤血液学研究负责人Kashif Ali博士花了7年的时间招募患者,每年进行约30次癌症和血液病试验。他说,他经常看到包括非洲裔美国人在内的少数民族由于财务障碍,后勤挑战以及由于受到医学实验受害的历史而对医学界持续不信任而错过了审判。 “他们可能会失去延长生命的机会,因为这是他们不再拥有的另一种选择,”阿里说。 “特别是当患者处于癌症的晚期阶段时,治疗就像踏脚石:当一个人停止工作时,你会继续前进。”没有参加试验可能意味着“你已经失去了预期寿命,”他说。去年因多发性骨髓瘤复发而72岁的退休商业分析师帕特康利从未参加过临床试验。她几次感兴趣并且不符合标准。现在她有资格获得一个,但担心从佐治亚州的费耶特维尔,亚特兰大试验场的所在地,以及医疗测试的自付费用的常规一小时旅行的负担。 “他们想要一个新的活检和Lordy,活检并不便宜,”她说。尽管如此,两种药物治疗方案还没有阻止她的癌症,她希望从她的疾病中得到一些积极的东西。 “如果他们没有非洲裔美国人来测试它,他们怎么会知道它会起作用?”她问道。 “如果它对我没有帮助,它会帮助我的孩子,它会帮助其他人。”ProPublica联系的制药公司都表示,临床试验的多样性对于确保药物满足患者的需求非常重要。生物技术创新组织行业组织主席约翰马拉加诺说,这个问题“在临床研究讨论中没有提升到足够高的水平”。但他补充说,登记少数群体是一项挑战,往往是出于制造商无法控制的原因,并且需要“公私合作伙伴关系,与FDA和NIH [国立卫生研究院]合作。”黑人参与试验达到10% 31种抗癌药物中只有两种:多发性骨髓瘤药物Darzalex,其数字恰好为10%,而Yondelis则治疗两种类型的软组织癌症。在Yondelis试验中,12%的患者是黑人,在ProPublica研究中占比最高。这两种药物都是强生公司制造的,该公司称其拥有一个关于试验多样性的内部工作组。该工作组对现场领导者进行多种招募的最佳实践培训,并寻求少数族裔医生帮助进行试验,因为有些患者更愿意接受自己种族医生的治疗。不参加临床试验只是非洲裔美国人在保健质量方面追踪美国白人的众多方式之一。从诊断到死亡,他们往往经历低劣的护理和更糟糕的结果。因为一些美国黑人无力承担“平价医疗法”规定的健康保险,所以他们的保险范围不如非西班牙裔白人美国人。非洲裔美国人死于心脏病的可能性比美国白人高出30% 。黑人母亲在怀孕或分娩时死亡的白人母亲的可能性是白人母亲的三到四倍,黑人儿童被诊断出患有自闭症的时间晚于白人儿童。虽然非洲裔美国人的稀缺性在ProPublica的分析中脱颖而出,但其他少数群体的参与似乎也存在差距。亚洲人在一些国家的试验中有很好的代表性,但他们只占1.7%的药物患者,其中至少70%的试验是在美国进行的。相比之下,约有6%的美国人口认为是亚洲人。几乎三分之二的试验没有报告任何美洲原住民或阿拉斯加原住民,他们共占美国人口的2%左右。 ProPublica的分析排除了西班牙裔美国人,因为美国食品和药物管理局的报告直到2017年才有单独的类别,并且不区分白人和非白人西班牙裔。种族与毒品发展的关系充满了争议。种族主要被视为一种社会概念,而不是可测量的生物学特征的产物。然而越来越多的证据表明,无论是出于环境还是遗传原因,药物可能对不同人群产生不同的影响。 2014年,夏威夷州起诉百时美施贵宝公司和血液稀释剂Plavix的制造商赛诺菲,指责他们欺骗性营销,因为未能透露这种药物对某些东亚或太平洋岛民血统的患者效果较差。制药商否认有关不当行为的指控,并认为遗传特性尚未证实影响Plavix的运作情况。案件正在审理中。与此同时,美国食品和药物管理局已向该标签发出警告,称中国患者更有可能出现使该药无效的基因变异。在加州,旧金山大学的研究人员发现,一种常用的治疗哮喘的药物,沙丁胺醇, 不工作,以及非洲裔和波多黎各的孩子因为它为欧洲或美国的墨西哥儿童。在波士顿麻省总医院的社区准入,招募和参与研究中心的创始主任乔纳森杰克逊博士说,药物试验中少数群体的代表性不足意味着“我们没有做好科学研究”。 “如果我们没有做好科学研究并将这些药物公之于众,那么我们充其量只是低效率,最坏的情况是不负责任。”

全国黑人教会计划是一个由34,000所美国教会组成的联盟,他们敦促FDA在2017年批准所有临床试验时要求批准药物或设备。 “简单地说,制药界不会改善少数群体参与临床试验,直到FDA通过法规强迫他们这样做,”它写给专员Scott Gottlieb。 FDA尚未这样做。虽然它在2013年的一份报告中指出 ,缺乏多样性背叛了医学研究的一个关键的道德原则 – 所有人的平等公正 – 该机构已经避免为种族参与设定配额或数字指导方针。相反,它依赖于说服力。在其2014年行动计划中 ,它表示其旨在“分享最佳实践”,“支持”行业改善临床试验多样性的努力,并“鼓励”患者通过社交媒体,电子邮件和博客文章参与试验。发言人Gloria Sanchez-Contreras说:“美国食品和药物管理局认为,入组应反映最有可能使用医疗产品的患者。”她说,FDA“没有监管机构要求在临床试验中要求特定水平的少数民族代表”,尽管它可能会要求制药商提供额外的数据。 FDA首席副专员雷切尔谢尔曼博士表示,她对少数民族入学率“并不完全满意”,但临床试验在其他方面变得更加多样化。二十年前,妇女和儿童很少被纳入药物研究。她说,现在这些团体的代表性更高,而FDA正在努力增加少数民族。谢尔曼补充说,该机构必须平衡它要求制药商提供的信息与将药物推向市场的需求,以及所有患者可以广泛使用的药物。 “当涉及到这个国家的临床研究时,有一张信用卡,信用卡有限制,”她说。 “如果我们花在一件事上,它就不会花在另一件事上。我们必须明智地了解我们的需求,我们的要求以及我们的鼓励。“

多样性有其权衡取舍。临床试验已花费数亿美元,而制药商表示要求参与者具有种族代表性可能会增加更多的时间和费用。 “如果你的入学时间显着延迟,那么药物就会推迟到整个患者群体,这会伤害包括黑人在内的所有人,”Maraganore说,他也是制药商Alnylam Pharmaceuticals Inc.的首席执行官。为抵消这些延误造成的费用制造商可能会减少开发中的药物数量,剥夺一些患者的实验性治疗,或提高价格,这将转化为更高的保险费,并使新的药物对于没有保险的人来说更便宜。 Maraganore倾向于通过患者教育改善多样性 – “基于胡萝卜的方法” – 而不是政府监管。  被诊断患有多发性骨髓瘤的托马斯古德选择住在北卡罗来纳州达勒姆附近,以便接触专家和临床试验。 (Sarah Elizabeth Borst for ProPublica)[/ caption]根据加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员2015年的一项分析 ,尽管取消了这些短期费用,但最终消除临床试验中的种族差异最终将通过疾病预防和改善治疗来节省成本。 。然而,如果没有FDA的压力,制造商可能不会增加招募非洲裔美国人的努力,特别是如果他们的目标是在全球市场上。他们可以使用相同的临床试验数据获得欧盟或日本的批准。 Takeda总部位于日本东京,在美国,日本和其他24个国家测试了Ninlaro,包括澳大利亚,奥地利,丹麦,新西兰,瑞典和其他黑人人口较少的国家。 “临床试验反映了研究所在人群的种族分布,”武田肿瘤科负责人菲尔罗兰兹在一封电子邮件中说。 “虽然我们无法根据严格的临床标准控制入学资格,但我们的招募工作也扩展到不同的患者群体,包括少数民族。”当被问及为什么武田没有选择黑人人口较多的网站时,罗兰斯表示,武田不会选择除非特定的风险因素要求,否则种族是一种资格标准。“收入是非洲裔美国人代表性稀少的另一个原因。临床试验主要是中产阶级选择。 2015年的一项研究发现,家庭年收入低于50,000美元的患者参加试验的几率比收入高于该阈值的患者低32% 。 2016年非洲裔美国人的家庭收入中位数为39,490美元,而非西班牙裔美国白人则为65,041美元。无法长途跋涉到试验,休假或寻找儿童护理的患者处于不利地位。他们通常会报销旅行和食品费用,但制药商小心不要付出太多钱,因为他们不想在不符合他们医疗利益的情况下诱使患者加入,Laurie Halloran,创始人兼首席执行官说。一家针对制药业的咨询公司。根据马里兰血液肿瘤学研究主任阿里的说法,虽然研究中使用的实验药物是免费的,但任何经批准的治疗试验通常需要由患者自己的保险承保。他回忆起一名有资格参加研究的黑人患者,该研究需要将已经批准的药物与新治疗药物联合使用。阿里回忆说,批准的药物每月花费10,000美元,患者的保险费为20%。患者决定加入试验太昂贵了。相反,他接受了更便宜的化疗,但他并没有很好地容忍。阿里说,患者正在考虑临终关怀。 Mass.General的杰克逊说,多年来,临床试验的准入标准变得越来越严格 ,色彩病患者越来越多地被排除在外。他们比白人更有可能患有中风,高血压和糖尿病等其他疾病,这可能使研究结果复杂化。试验通常希望招募“他们能找到的最健康的病人”并排除患有其他疾病的患者。 “墙壁基本上越来越高,”他说。

被诊断患有多发性骨髓瘤的托马斯古德选择住在北卡罗来纳州达勒姆附近,以便接触专家和临床试验。 (Sarah Elizabeth Borst for ProPublica)[/ caption]根据加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员2015年的一项分析 ,尽管取消了这些短期费用,但最终消除临床试验中的种族差异最终将通过疾病预防和改善治疗来节省成本。 。然而,如果没有FDA的压力,制造商可能不会增加招募非洲裔美国人的努力,特别是如果他们的目标是在全球市场上。他们可以使用相同的临床试验数据获得欧盟或日本的批准。 Takeda总部位于日本东京,在美国,日本和其他24个国家测试了Ninlaro,包括澳大利亚,奥地利,丹麦,新西兰,瑞典和其他黑人人口较少的国家。 “临床试验反映了研究所在人群的种族分布,”武田肿瘤科负责人菲尔罗兰兹在一封电子邮件中说。 “虽然我们无法根据严格的临床标准控制入学资格,但我们的招募工作也扩展到不同的患者群体,包括少数民族。”当被问及为什么武田没有选择黑人人口较多的网站时,罗兰斯表示,武田不会选择除非特定的风险因素要求,否则种族是一种资格标准。“收入是非洲裔美国人代表性稀少的另一个原因。临床试验主要是中产阶级选择。 2015年的一项研究发现,家庭年收入低于50,000美元的患者参加试验的几率比收入高于该阈值的患者低32% 。 2016年非洲裔美国人的家庭收入中位数为39,490美元,而非西班牙裔美国白人则为65,041美元。无法长途跋涉到试验,休假或寻找儿童护理的患者处于不利地位。他们通常会报销旅行和食品费用,但制药商小心不要付出太多钱,因为他们不想在不符合他们医疗利益的情况下诱使患者加入,Laurie Halloran,创始人兼首席执行官说。一家针对制药业的咨询公司。根据马里兰血液肿瘤学研究主任阿里的说法,虽然研究中使用的实验药物是免费的,但任何经批准的治疗试验通常需要由患者自己的保险承保。他回忆起一名有资格参加研究的黑人患者,该研究需要将已经批准的药物与新治疗药物联合使用。阿里回忆说,批准的药物每月花费10,000美元,患者的保险费为20%。患者决定加入试验太昂贵了。相反,他接受了更便宜的化疗,但他并没有很好地容忍。阿里说,患者正在考虑临终关怀。 Mass.General的杰克逊说,多年来,临床试验的准入标准变得越来越严格 ,色彩病患者越来越多地被排除在外。他们比白人更有可能患有中风,高血压和糖尿病等其他疾病,这可能使研究结果复杂化。试验通常希望招募“他们能找到的最健康的病人”并排除患有其他疾病的患者。 “墙壁基本上越来越高,”他说。  虽然Aredia Taylor的癌症正在缓解,但多发性骨髓瘤无法治愈。她想参加一项试验,以便为研究做出贡献。 (Elroy Johnson for ProPublica)[/ caption] Aredia Taylor没有其他理由获得资格。作为美国农业部前食品安全检查主管,她于2014年被诊断患有多发性骨髓瘤,并经历了多种治疗,包括各种化疗药物和干细胞移植。虽然移植手术使她的癌症得以缓解,但多发性骨髓瘤无法治愈,她需要每天服用Revlimid(一种标准治疗方法)来控制癌症。这种药物给她带来的副作用是她描述的对她日常生活的破坏,包括腹泻,肌肉痉挛和无法集中注意力。她说她想停止服用Revlimid并且愿意尝试实验性治疗。现年58岁的泰勒说,她在医生办公室看到小册子,鼓励病人询问临床试验,所以她问她的肿瘤科医生,达拉斯德克萨斯大学西南医学中心的Larry Anderson博士是否应该参加一项研究。她告诉她,她“不合适”,她说。安德森告诉ProPublica,大多数试验正在寻找患有新诊断或复发的多发性骨髓瘤的患者,而且由于泰勒目前处于缓解期,她不会被接受。泰勒很失望。知道非洲裔美国人喜欢自己特别容易患多发性骨髓瘤,她希望成为开发更有效治疗方法的一部分。 “我想向前付钱并成为别人的祝福,”她说。 “我想成为他们尝试进行临床试验的人之一,因此他们找到了治愈方法。”

虽然Aredia Taylor的癌症正在缓解,但多发性骨髓瘤无法治愈。她想参加一项试验,以便为研究做出贡献。 (Elroy Johnson for ProPublica)[/ caption] Aredia Taylor没有其他理由获得资格。作为美国农业部前食品安全检查主管,她于2014年被诊断患有多发性骨髓瘤,并经历了多种治疗,包括各种化疗药物和干细胞移植。虽然移植手术使她的癌症得以缓解,但多发性骨髓瘤无法治愈,她需要每天服用Revlimid(一种标准治疗方法)来控制癌症。这种药物给她带来的副作用是她描述的对她日常生活的破坏,包括腹泻,肌肉痉挛和无法集中注意力。她说她想停止服用Revlimid并且愿意尝试实验性治疗。现年58岁的泰勒说,她在医生办公室看到小册子,鼓励病人询问临床试验,所以她问她的肿瘤科医生,达拉斯德克萨斯大学西南医学中心的Larry Anderson博士是否应该参加一项研究。她告诉她,她“不合适”,她说。安德森告诉ProPublica,大多数试验正在寻找患有新诊断或复发的多发性骨髓瘤的患者,而且由于泰勒目前处于缓解期,她不会被接受。泰勒很失望。知道非洲裔美国人喜欢自己特别容易患多发性骨髓瘤,她希望成为开发更有效治疗方法的一部分。 “我想向前付钱并成为别人的祝福,”她说。 “我想成为他们尝试进行临床试验的人之一,因此他们找到了治愈方法。”

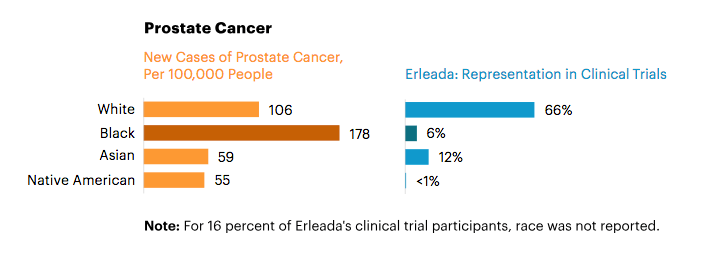

在国会的推动下 ,FDA于2015年1月开始定期为每种新批准的药物发布“药物试验快照”,按性别,种族和年龄分组描述临床试验参与者的人口统计分类。 ProPublica的分析侧重于自那时以来批准的31种抗癌药物试验的参与者,将其人口统计数据与国家癌症研究所的数据进行比较,了解各种癌症的发病率。其中18种药物针对的癌症至少与美国白人一样折磨美国黑人。平均而言,这些试验中只有4.1%的患者是黑人。四种多发性骨髓瘤药物的试验,包括Ninlaro,平均黑人参与率为5%。  资料来源:美国食品和药物管理局;美国国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption] FDA在更长时间内的研究证实了ProPublica的研究结果。在FDA的癌症主管Richard Pazdur共同撰写的Blood杂志2017年的一篇文章中,该机构报告说,自2003年以来,黑人患者平均占多发性骨髓瘤药物试验参与者的4.5% 。骨髓瘤试验中少数群体的入学率较高FDA科学家指出,这将带来“多重好处”。 “服务不足的人群”不仅可以获得新疗法,而且其他数据可以帮助研究人员识别血癌的亚型并开发针对性的治疗方法。对于非小细胞肺癌的治疗也出现了类似的模式。它出现在10万名黑人美国人中的56人中,而在10万美国白人中有49人。然而,ProPublica发现,在最近批准的两种药物用于治疗由一种称为ALK基因的突变驱动的非小细胞肺癌的试验中,只有不到2%的参与者是黑人。那些药物,武田的Alunbrig和Genentech的Alecensa,被批准用于肺癌已扩散到身体其他部位的患者。在试验中,两种药物都能够缩小肿瘤,包括大脑中的病变。服用Alecensa的患者在没有疾病进展的情况下平均生存25.7个月,是另一种治疗患者10.4个月的两倍多。 “我们认为,我们必须考虑所有人群之间的差异,以实现个性化医疗保健的承诺,”Genentech女发言人Meghan Cox表示,并补充称该制药商“继续研究后市场中人群对Alecensa的反应“同样,前列腺癌影响了每10万非洲裔美国人中的178人,比美国其他任何种族都多,相比之下,每10万美国白人中就有106人。美国黑人死于前列腺癌的可能性是美国白人的两倍。然而,在2009年至2015年期间,根据大学放射肿瘤学研究副主任Daniel Spratt博士进行的一项研究 ,在为五种新的前列腺癌疗法进行的七项试验中,只有3%的参与者是黑人。密歇根州。最近,白人和黑人参与者的数量是白人的11倍 – 或者是66%,而不是6% – 加入了强生公司新的前列腺癌治疗药物Erleada的试验。美国食品药品监督管理局于2月份批准了Erleada,试验结果显示该药物的患者平均寿命延长了两年而癌症没有扩散到其他器官,而不是服用安慰剂。在强生公司的新闻稿中,医生们对埃莱达达对前列腺癌患者“令人印象深刻的临床益处”表示赞赏。 J&J女发言人Satu Glawe说,强生公司对Erleada的“有效和安全数据有信心”表示自信。

资料来源:美国食品和药物管理局;美国国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption] FDA在更长时间内的研究证实了ProPublica的研究结果。在FDA的癌症主管Richard Pazdur共同撰写的Blood杂志2017年的一篇文章中,该机构报告说,自2003年以来,黑人患者平均占多发性骨髓瘤药物试验参与者的4.5% 。骨髓瘤试验中少数群体的入学率较高FDA科学家指出,这将带来“多重好处”。 “服务不足的人群”不仅可以获得新疗法,而且其他数据可以帮助研究人员识别血癌的亚型并开发针对性的治疗方法。对于非小细胞肺癌的治疗也出现了类似的模式。它出现在10万名黑人美国人中的56人中,而在10万美国白人中有49人。然而,ProPublica发现,在最近批准的两种药物用于治疗由一种称为ALK基因的突变驱动的非小细胞肺癌的试验中,只有不到2%的参与者是黑人。那些药物,武田的Alunbrig和Genentech的Alecensa,被批准用于肺癌已扩散到身体其他部位的患者。在试验中,两种药物都能够缩小肿瘤,包括大脑中的病变。服用Alecensa的患者在没有疾病进展的情况下平均生存25.7个月,是另一种治疗患者10.4个月的两倍多。 “我们认为,我们必须考虑所有人群之间的差异,以实现个性化医疗保健的承诺,”Genentech女发言人Meghan Cox表示,并补充称该制药商“继续研究后市场中人群对Alecensa的反应“同样,前列腺癌影响了每10万非洲裔美国人中的178人,比美国其他任何种族都多,相比之下,每10万美国白人中就有106人。美国黑人死于前列腺癌的可能性是美国白人的两倍。然而,在2009年至2015年期间,根据大学放射肿瘤学研究副主任Daniel Spratt博士进行的一项研究 ,在为五种新的前列腺癌疗法进行的七项试验中,只有3%的参与者是黑人。密歇根州。最近,白人和黑人参与者的数量是白人的11倍 – 或者是66%,而不是6% – 加入了强生公司新的前列腺癌治疗药物Erleada的试验。美国食品药品监督管理局于2月份批准了Erleada,试验结果显示该药物的患者平均寿命延长了两年而癌症没有扩散到其他器官,而不是服用安慰剂。在强生公司的新闻稿中,医生们对埃莱达达对前列腺癌患者“令人印象深刻的临床益处”表示赞赏。 J&J女发言人Satu Glawe说,强生公司对Erleada的“有效和安全数据有信心”表示自信。  资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong为ProPublica)[/ caption]与Genentech一样,J&J和Takeda说他们在批准后跟踪药物,看看是否出现任何种族差异。例如,继2011年上市的另一种前列腺癌J&J药物Zytiga后,该公司开展了一项新的研究,包括100名患者,50名黑人和50名白人。 Glawe说,在Zytiga的预先批准药物研究中,“我们知道非洲裔美国人的人数很少”。上市后研究的目的是“确保药物治疗也为这些患者提供临床益处。”事实上,它表明黑人男性对药物的反应优于白人。美国食品和药物管理局能够通过2016年推出的名为Sentinel的监测系统寻找已批准的药物无法帮助特定人群的迹象,该系统提供医疗索赔以及从保险公司和其他医疗服务提供者处获得的2亿美国人的其他数据,谢尔曼,FDA的主要副专员说。尽管如此,上市后监测并未弥补临床试验中缺乏多样性的情况。少数群体仍然错过实验性治疗 – 如果他们一旦批准就服用药物,可能会遭受意想不到的副作用。杰克逊表示,将药物对少数群体的影响分析,直到它已经上市,这是“一种傲慢的假设,不必要的傲慢”。他说,药物应该“为最脆弱的人服务”。 “这必然包括种族和少数民族。”

资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong为ProPublica)[/ caption]与Genentech一样,J&J和Takeda说他们在批准后跟踪药物,看看是否出现任何种族差异。例如,继2011年上市的另一种前列腺癌J&J药物Zytiga后,该公司开展了一项新的研究,包括100名患者,50名黑人和50名白人。 Glawe说,在Zytiga的预先批准药物研究中,“我们知道非洲裔美国人的人数很少”。上市后研究的目的是“确保药物治疗也为这些患者提供临床益处。”事实上,它表明黑人男性对药物的反应优于白人。美国食品和药物管理局能够通过2016年推出的名为Sentinel的监测系统寻找已批准的药物无法帮助特定人群的迹象,该系统提供医疗索赔以及从保险公司和其他医疗服务提供者处获得的2亿美国人的其他数据,谢尔曼,FDA的主要副专员说。尽管如此,上市后监测并未弥补临床试验中缺乏多样性的情况。少数群体仍然错过实验性治疗 – 如果他们一旦批准就服用药物,可能会遭受意想不到的副作用。杰克逊表示,将药物对少数群体的影响分析,直到它已经上市,这是“一种傲慢的假设,不必要的傲慢”。他说,药物应该“为最脆弱的人服务”。 “这必然包括种族和少数民族。”

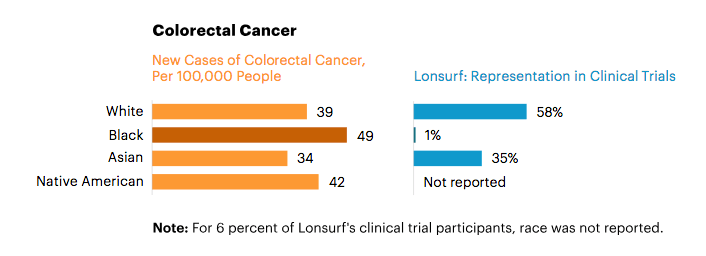

像非裔美国人一样,美洲原住民很少参加临床试验。在ProPublica分析的药物试验中,64.5%没有报告任何美国原住民参与者,即使是美洲原住民获得的癌症类型也与其他种族相似。 (有些美国原住民可能会被录取,但却被归入一个通用的“其他”类别。)美国原住民患结肠直肠癌的风险高于白人或亚裔美国人。然而,制药商Taiho Oncology没有在其结肠直肠癌治疗Lonsurf试验的800名参与者中报告一名土着美国人。 Taiho没有回复评论请求。  资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption]为了解少数群体如何应对某种药物,研究人员可能不得不招募更多的患者,而不是全国代表性的样本。在100人的试验中,两名美洲原住民或阿拉斯加原住民患者将反映这些群体在美国人口中的比例,但不会向医生提供有关种族相关影响的足够信息。美国原住民癌症研究公司的创始人Linda Burhansstipanov博士估计,85%的美国原住民在得知机会时希望参与临床试验。尽管失去了一整天的工作,但她知道几位美国原住民病人每人开车三个小时参加试验。 Burhansstipanov说,尽管如此,审判协议很少考虑到少数族裔社区。她说,长期以来,美国原住民一直在传言,20世纪90年代的临床试验要求患者在早晨起床时服用药物。在许多美洲原住民部落中,人们醒来时做的第一件事就是用晨祷来迎接太阳。对于一些部落来说,祈祷可能需要半个多小时。由于这个故事的延迟,美国原住民患者因违反该协议而被踢出临床试验。 “故事传播开来,成为人们参与临床试验的障碍,”她说。此外,对少数民族进行不道德的医学实验的历史也为临床试验的谨慎提供了条件。安吉拉马歇尔是一名内科医学博士和黑人妇女健康保护委员会的董事会成员,她表示,她认为“少数群体对临床试验缺乏兴趣,来自对医学界的不信任。”她的黑人患者经常引用臭名昭着的塔斯基吉研究由美国公共卫生局于1932年至1972年进行的,其中研究人员故意拒绝非洲裔美国佃农用梅毒治疗,以研究该疾病的进展。 Burhansstipanov说,一些美洲原住民同样对医学界持怀疑态度,因为印度卫生局(美国卫生和人类服务部的一个部门)在未经他人同意的情况下在20世纪70年代对数千名美国原住民妇女进行了消毒 。 “医学界必须参与一些严肃的信任建设活动,”马歇尔说。

资料来源:美国食品和药物管理局;国家癌症研究所(Riley Wong for ProPublica)[/ caption]为了解少数群体如何应对某种药物,研究人员可能不得不招募更多的患者,而不是全国代表性的样本。在100人的试验中,两名美洲原住民或阿拉斯加原住民患者将反映这些群体在美国人口中的比例,但不会向医生提供有关种族相关影响的足够信息。美国原住民癌症研究公司的创始人Linda Burhansstipanov博士估计,85%的美国原住民在得知机会时希望参与临床试验。尽管失去了一整天的工作,但她知道几位美国原住民病人每人开车三个小时参加试验。 Burhansstipanov说,尽管如此,审判协议很少考虑到少数族裔社区。她说,长期以来,美国原住民一直在传言,20世纪90年代的临床试验要求患者在早晨起床时服用药物。在许多美洲原住民部落中,人们醒来时做的第一件事就是用晨祷来迎接太阳。对于一些部落来说,祈祷可能需要半个多小时。由于这个故事的延迟,美国原住民患者因违反该协议而被踢出临床试验。 “故事传播开来,成为人们参与临床试验的障碍,”她说。此外,对少数民族进行不道德的医学实验的历史也为临床试验的谨慎提供了条件。安吉拉马歇尔是一名内科医学博士和黑人妇女健康保护委员会的董事会成员,她表示,她认为“少数群体对临床试验缺乏兴趣,来自对医学界的不信任。”她的黑人患者经常引用臭名昭着的塔斯基吉研究由美国公共卫生局于1932年至1972年进行的,其中研究人员故意拒绝非洲裔美国佃农用梅毒治疗,以研究该疾病的进展。 Burhansstipanov说,一些美洲原住民同样对医学界持怀疑态度,因为印度卫生局(美国卫生和人类服务部的一个部门)在未经他人同意的情况下在20世纪70年代对数千名美国原住民妇女进行了消毒 。 “医学界必须参与一些严肃的信任建设活动,”马歇尔说。  Goode是白血病和淋巴瘤协会的积极成员,并为患者提供支持小组。他获得了该基金会的奖项。 (莎拉伊丽莎白博斯特为ProPublica)[/标题]这种信任有助于保持托马斯古德活着。 2005年,一位非洲裔美国人在34岁时被诊断患有多发性骨髓瘤,经历了三次干细胞移植。在每次移植之间,他参加了临床试验,在那里他获得了药物鸡尾酒,帮助他进入下一个程序。他很幸运,他住在北卡罗来纳州达勒姆附近,这是一个研究中心,所以他能够看到专家并参加试验。 “我对临床试验一无所知,但我的很多信任和信心都在于医生,”他说。 “我说,'我相信你,医生,不管你说什么。'”现在,古德已经六年没有复发了。 “我现在处于一个好地方,”他说,“但如果我没有尝试审判,谁会说我还会在这里呢?”Top Photo |如果医疗法案被最高法院废除,美国人最终可能会花费数十亿美元用于吸毒。 (摄影:Rennett Stowe)来源| Pro Publica

Goode是白血病和淋巴瘤协会的积极成员,并为患者提供支持小组。他获得了该基金会的奖项。 (莎拉伊丽莎白博斯特为ProPublica)[/标题]这种信任有助于保持托马斯古德活着。 2005年,一位非洲裔美国人在34岁时被诊断患有多发性骨髓瘤,经历了三次干细胞移植。在每次移植之间,他参加了临床试验,在那里他获得了药物鸡尾酒,帮助他进入下一个程序。他很幸运,他住在北卡罗来纳州达勒姆附近,这是一个研究中心,所以他能够看到专家并参加试验。 “我对临床试验一无所知,但我的很多信任和信心都在于医生,”他说。 “我说,'我相信你,医生,不管你说什么。'”现在,古德已经六年没有复发了。 “我现在处于一个好地方,”他说,“但如果我没有尝试审判,谁会说我还会在这里呢?”Top Photo |如果医疗法案被最高法院废除,美国人最终可能会花费数十亿美元用于吸毒。 (摄影:Rennett Stowe)来源| Pro Publica